創刊5周年を迎えたDIGISPOT。その記念企画として編集部では自社展示会においてアンケート調査を実施。その結果、ライティングデザインの手法に対する興味が高いことがわかってきました。タカショーデジテックには現在(2025年度時点)3人のライティングデザイナーが在籍しています。ライティングデザイングループマネージャー兼CreativeLab. ACの山下匡紀さん、CreativeLab.マネージャー兼ライティングデザイングループの花田諒さん、そして営業部ライティングデザイングループ福岡オフィスの甲斐淳一さんです。それぞれに経歴も違えば得意分野も違う3人が集まれば、いろんな手法が見えてくるはず。そこで今回はライティングデザインのプロである3人で対談を行い、それぞれに共通するライティングデザインの基本から、各自の得意を活かしたライティング手法まで、事例を交えてさまざまな話を聞いてみました。

自社展示会でのアンケートの様子

電球・蛍光灯からLEDへ〜屋外の光の歴史

近年飛躍的に発展を遂げてきた屋外照明。特にこの20年ほどで生活の変化に呼応するように屋内、そして屋外の照明手法が変化し続けてきました。その変化はわかりやすく言うと、暗いところを明るくする『機能的な光』から空間を作る『演出の光』への移行です。「空間全体を明るく照らし、しっかりと明かりをとるのがひと昔前の照明。そして、樹木や壁を見せたいという意図をもって、照明器具が目立つのではなく照らされた対象物が主役になるのが最近の主流。これまでの流れを引いた目から見た時のひとつの流れです」と花田さんは話します。

この変化には、2000年代初頭から飛躍的に広がったLED照明の普及が大きく影響しています。長寿命で小型・薄型化が実現し、環境性能にも優れたLED照明。狭い場所にもコンパクトに間接照明を入れることができたり、色や明るさの調光機能もできたりとその技術は進化し続け、ますます汎用性が広がっています。当然、それに伴いライティングデザインの幅もグンと広がりました。

例えば、公園ではかつては白い街路灯が並んでいるというのが当たり前の光景でした。そこから時代を経て、最近は照明器具そのものが目立つまぶしい光ではなく、樹木を照らしていたりベンチや階段に間接照明を入れていたり、やさしい電球色で照らされた対象物が目立つ光らせ方も珍しくなくなりました。照明業界全体を見ても、ここ20年で世の中全体での光のあり方が刻々と変化しているのがわかります。

3者3様のライティングデザイン事例

では、光の設計に必要な要素とは。これに対し、「絵心」と言うキーワードをあげられたのは甲斐さんでした。「図面は絵を描くのと変わらない。奥行きや立体感、高さをどう表現するか、色味をどうするかを考えながら描いていく」という言葉に頷く2人。そして、そんな「絵を描くような感覚で進められた事例」を花田さんが話してくれました。

それは、3階建てに加えて地下の4階層があり、吹き抜けを通じてそれぞれの階から中庭が見えるという個人邸。庭の樹木は2階層分の高さしかないものの、光を使えば影を活かした景観が作れるのではないかと考え、花田さんは影が伸びるようライティングを設計。この着想が成功し、それぞれのフロアで吹き抜けの景観を楽しめる遊び心のある空間が生まれました。

また「内装材を組み合わせた光と素材の組み合わせ」の例として甲斐さんが紹介してくれたのが、南福岡のカフェです。こちらでは上下が障子とガラスに分かれた雪見障子越しに坪庭を見ることができるのですが、さらに踏み込んだ景色づくりのため行燈をおいて幻想的な雰囲気を作りつつ、デジテックの製品であるデザイニングスポットライトであえてムラのある光を投影するという手法を使ったそう。時間によってお店の人に障子の上げ下げをしてもらうことで、会話だけを楽しんでいたお客様も庭の景観を眺めて楽しむようになったそうです。

続いて山下さんが紹介してくれたのは、岐阜の温泉旅館。四季折々の景観が楽しめる宿自慢の庭園回廊に、リフレクション(反射)効果でデッキの色味を出したライティングを施しました。特にこだわったのは雨の日に特別に見える仕掛けを作ること。本来はあまり目を向けられない悪天候を逆手にとり、雨が降ることで周辺の水辺やデッキに水鏡のように光が映り込み、仮想現実のような世界が広がるように設計。これにより、雨が特別な価値を持つようになりました。

プロが直伝、ライティングデザインのコツ

屋外照明がメインとはいえ、屋外の灯りと屋内の灯りを切り離して考えるのは難しいというのが3人の共通意見でした。中から外が見えない原因が中の光にあることも実は往々にしてあること。中も外も同時に考えながら照明計画を進める必要があり、まさにそこが屋外照明の大事なポイントとなってきます。

屋外と屋内の明るさのバランスを考えた照明計画が重要

そこで、3人が常に気にかけているのは「強さの濃淡」。「景観を作るためにグレア(不快感やまぶしさを引き起こす「まぶしさ」)を抑えながら輝度のバランスをとること。メインになる景観は強く、脇役となる景観は抑えながら全体のトーンを整えるのだそうです。

そんな風に図面の段階で完成の状態を描けるかどうかにはライティングデザイナーの経験値にも左右されますが、その経験がなくてもできるライティングのコツはないものか?と聞いてみたところ、いくつかのアドバイスをもらうことができました。

「平面図は空間を真上から見ているものです」と花田さん。「人の視野は床の視界率が20〜30パーセント。そういった情報や人の目を引くフォーカルポイントをどこに置くかを立体的に考えることが必要で、平面図だけで計画するのは危険。頭の中でも3Dに起こして主役を決めて設計するのが大事」とのこと。山下さんも「くつろぎ空間や雰囲気を作る上で、光の重心を下げ、地面に近づけるのがポイント。そのあたりをうまく考えると一般の方でもくつろぎ空間が作りやすくなります」と具体的なライティングのコツをアドバイスします。

また甲斐さんからは「奥に長い庭園なら奥に光があると人間は行きたくなる。逆に手前が明るくても奥が暗ければ行きたくなくなりませんか? 奥行きや高さのある空間は、手前の明るさを十分に上げなくてもいいので奥を明るくする、また逆に上を暗くすることで高さがぐんと出るように見せる。そういった光の使い分けは必要だと思います」。屋内へと誘導する演出の場合でも、外の段階を進みやすくする演出でも、空間の奥へと進みたくなるストーリーを作って目線を誘導してあげる演出方法で価値を作ることは可能になります。

気をつけたいライティングデザインの落とし穴

あえて失敗例にも踏み込んでみたところ、屋外ならではの落とし穴が見えてきました。それは、相手が自然物ということ。できあがった直後はきれいに見えても、1年後に見ると植栽に埋もれているといったことが起こります。「僕が過去に失敗したのは、水の中からキラキラと波紋が出るようにした水中照明でした。設置後数ヶ月後ぐらいから光が弱くなりましたと言われ、調べると細かなゴミやホコリ、砂の堆積で光が遮られていたんです」と話すのは山下さん。この失敗を元に「下向きの光はほこりがつかず、上向きの器具にはきっちりとメンテナンスをお願いするというユーザー目線の提案が大事なんだと思いましたね。特にフードには枝葉やティッシュなど、ごみが入ることを前提にしたほうがいい」と振り返ります。植栽、汚れにゴミ、さらには雪に埋もれるケースもあるのだそう。

甲斐さんからはこれに対し、「デジテックにはアウトドアのノウハウが蓄積されています。お庭の1年後、5年後、10年後の経年変化も考えながら提案しないと失敗する。でもそれをリカバリするためのローボルトがとても得策で、移動したり追加できることで失敗を回避できる」との秘策も教えてもらいました。

ライティングのトレンドとは

では最近のライティングトレンドとは? そこで出たのは「隠さない」「サーカディアンリズム」「デザイン性」といったキーワードです。

「ライン照明や間接照明が少し形を変えてきた気がしています。建築でもトレンド的には間接照明が主流で、みんな器具を隠すことがここ何年も美徳とされてきましたが、最近また器具の大型化が進んでいて、空間の主役としてのデザイン照明を取り入れるケースも増えてきています。その空間の主役となりうるデザイン照明+間接照明という形です。グランピングの手法として人気のガーランドライトもその1つ。光がいっぱいあって華やかでかわいい。もちろん器具を隠すトレンドも依然としてありながら、一定数器具や光源を魅せる流れがあるなと感じています」と花田さん。甲斐さんも「昔は屋内建築にあったデザイン照明がそのまま外に飛び出してきたようなライトが、今は屋外でも増えていますね。コードレスでバッテリーを充電できるようになって、中と外の境界線がなくなってきている。スタンドライトやペンダントライトなんかがその例です」と話します。

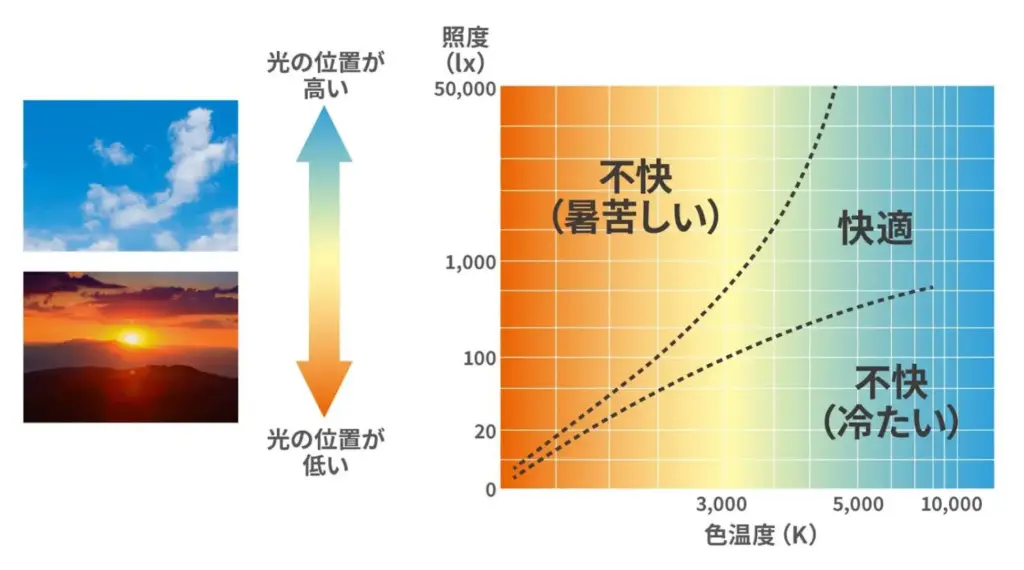

また、人の心身に寄り添う光も最近の傾向の1つ。花田さんいわく「人間が24時間周期で体内環境を変化させる機能『サーカディアンリズム』に対応し、生活シーンや時間帯に合わせた調光、調色がオフィスに取り入れられたり、光の照度と色で快適さが変わる『クルーゾフ効果』にも着目し、光が生活に与える影響はますます強くなっているのを感じます」。白っぽい光にすると晴天のように爽やかに感じたり、赤みを増すとあったかく心地よく感じるなど、光の役割や原理原則を知ることで、場面に合わせた光の取り入れ方がかわるようになるのだそう。

2010年頃からの蛍光灯に代わるLEDという光源をどう活用するかというLEDの技術革新の時期を経て、デザインに回帰。さらにそこから新たな光の時代が始まりつつあるようです。

神社仏閣をはじめとする和の光を得意とする甲斐さん、周辺環境との融和を意識し自然の光をも味方にする山下さん、屋外照明だけでなくイルミネーションも手がけ、幅広い光を扱う花田さん。それぞれの視点でのさまざまな意見によって、ライティングデザインの奥深さが見えてきました。山下さんはしばしば光を調味料に例えるそう。「光は素材の美しさを引き立てることができ、使い方によっていろんな味に変えられる、それが僕らのやっている照明デザインなのかなと思っています」。その言葉に大きく頷く対談となりました。

同じ光でも手掛ける人により、また組み合わせで変わる味わい。この話を聞くことで、その妙味を一層楽しめるのではないでしょうか。これからもタカショーデジテックとして様々な光の価値を創造していければと思っています。

\ DIGISPOT最新情報はこちら /

タカショーデジテックはLEDサイン、ライティング、イルミネーションの最新情報をお送りするメールマガジンを発行しています。